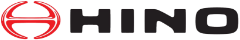

ж—ҘйҮҺз’°еўғгғҒгғЈгғ¬гғігӮё2050

ж—ҘйҮҺиҮӘеӢ•и»ҠгҒҢжҲҗгҒ—йҒӮгҒ’гӮӢгҒ№гҒҚгғҒгғЈгғ¬гғігӮё6й …зӣ®

гҖҢж—ҘйҮҺз’°еўғгғҒгғЈгғ¬гғігӮё2050гҖҚгҒ§жҺІгҒ’гӮӢгғҒгғЈгғ¬гғігӮёй …зӣ®гҒҜгҖҒд»ҘдёӢгҒ®6й …зӣ®гҒ§гҒҷгҖӮ

ж–°и»ҠCO2гӮјгғӯгғҒгғЈгғ¬гғігӮё

![]()

ж·ұеҲ»еҢ–гҒҷгӮӢең°зҗғжё©жҡ–еҢ–гӮ’иғҢжҷҜгҒ«гҖҒ еӣҪйҖЈж°—еҖҷеӨүеӢ•жһ зө„жқЎзҙ„第21еӣһз· зҙ„еӣҪдјҡиӯ°пјҲCOP21пјүгҒ«гҒҰгҖҒең°зҗғгҒ®жё©еәҰдёҠжҳҮгӮ’з”ЈжҘӯйқ©е‘ҪеүҚгҒ«жҜ”гҒ№гҒҰ2еәҰжңӘжәҖгҒ«жҠ‘гҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҗҲж„ҸгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮең°зҗғжё©жҡ–еҢ–гҒ®дёҖеӣ гҒ§гҒӮгӮӢCO2жҺ’еҮәгӮ¬гӮ№гҒ®еүҠжёӣгҒҢжҖҘеӢҷгҒ§гҒҷгҖӮ

з§ҒгҒҹгҒЎгҒҜгҖҒгғҲгғ©гғғгӮҜгғ»гғҗгӮ№гҒ®гғ©гӮӨгғ•гӮөгӮӨгӮҜгғ«гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢCO2жҺ’еҮәйҮҸгҒ®гҒҶгҒЎгҖҒзҙ„9еүІгӮ’еҚ гӮҒгӮӢиЈҪе“Ғиө°иЎҢжҷӮгҒ®CO2еүҠжёӣгҒ«гғҒгғЈгғ¬гғігӮёгҒ—гҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҖҒзҮғиІ»гҒ«д»ЈиЎЁгҒ•гӮҢгӮӢз’°еўғжҖ§иғҪгӮ’жҘөйҷҗгҒҫгҒ§й«ҳгӮҒгҖҒдёҰиЎҢгҒ—гҒҰгғҲгғ©гғғгӮҜгҒ®зү©жөҒеҠ№зҺҮеҢ–гҒ«гӮӮеҫ№еә•зҡ„гҒ«еҸ–гӮҠзө„гҒҝгҒҫгҒҷгҖӮ

гӮҝгғјгӮІгғғгғҲ

иЈҪе“Ғиө°иЎҢжҷӮ CO2жҺ’еҮәйҮҸ 90пј…еүҠжёӣ

дё»гҒӘеҸ–гӮҠзө„гҒҝ

ж¬Ўдё–д»ЈгӮ’иҰӢжҚ®гҒҲгҒҹж–°и»Ҡй–Ӣзҷә

ж¬Ўдё–д»Ји»ҠгҒ®й–Ӣзҷә

иЈҪе“Ғз’°еўғжҠҖиЎ“гҒ«зЈЁгҒҚгӮ’гҒӢгҒ‘гҖҒгғ—гғ©гӮ°гӮӨгғігғҸгӮӨгғ–гғӘгғғгғүи»ҠгҖҒйӣ»ж°—иҮӘеӢ•и»ҠгҖҒзҮғж–ҷйӣ»жұ иҮӘеӢ•и»ҠгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹж¬Ўдё–д»Ји»ҠгҒ®й–ӢзҷәгӮ’йҖІгӮҒгҖҒгҒқгӮҢгҒЁдёҰиЎҢгҒ—гҒҰиЎҢж”ҝгғ»гҒқгҒ®д»–й–ўйҖЈеӣЈдҪ“гҒЁйҖЈжҗәгҒ—гҖҒгҒқгҒ®жҷ®еҸҠгӮ’йҖІгӮҒгҒҫгҒҷгҖӮ

ж—ўеӯҳжҠҖиЎ“гҒ®йҖІеұ•

гғҮгӮЈгғјгӮјгғ«и»Ҡгғ»гғҸгӮӨгғ–гғӘгғғгғүи»ҠгҒ®зҮғиІ»жҖ§иғҪгҒ®жӣҙгҒӘгӮӢеҗ‘дёҠгӮ„гҖҒжёӣйҖҹгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјгҒ®еҠ№зҺҮзҡ„еӣһеҸҺгҖҒи»ҠдёЎгҒ®з©әеҠӣжҖ§иғҪж”№е–„зӯүгӮ’йҖІгӮҒгҒҫгҒҷгҖӮ

зү©жөҒеҠ№зҺҮеҢ–

и»ҠдёЎгӮ’дёӯеҝғгҒЁгҒ—гҒҹпј©пҪҸпјҙжҠҖиЎ“жҙ»з”ЁгҒ«гӮҲгӮҠгҖҢзү©жөҒгҒ®иҰӢгҒҲгӮӢеҢ–гҖҚгӮ’йҖІгӮҒгҖҒгҒҠе®ўж§ҳгҒЁйҖЈжҗәгҒ—гҒӘгҒҢгӮүзү©жөҒгҒ®гғ гғҖгҖҒгғ гғ©гӮ’ж”№е–„гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮзү№гҒ«й•·и·қйӣўзү©жөҒгҒҢдёӯеҝғгҒ®е№№з·ҡијёйҖҒгҒ§гҒҜеӨ§еһӢгғҲгғ©гғғгӮҜгҖҒйғҪеёӮйғЁгҒ§гҒҜе°ҸеһӢгғҲгғ©гғғгӮҜгӮ’дҪҝз”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’жҸҗжЎҲгҒ—гҖҒгҒқгҒ®зү©жөҒи»ҠдёЎгҒ®йҒӢиЎҢзҠ¶жіҒгӮ’йҒ©жӯЈз®ЎзҗҶгҒҷгӮӢзү©жөҒгғһгғғгғҒгғігӮ°гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒиЈҪе“ҒгҒӢгӮүгҒ®CO2жҺ’еҮәйҮҸгӮ’еүҠжёӣгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гғ©гӮӨгғ•гӮөгӮӨгӮҜгғ«CO2гӮјгғӯгғҒгғЈгғ¬гғігӮё

![]()

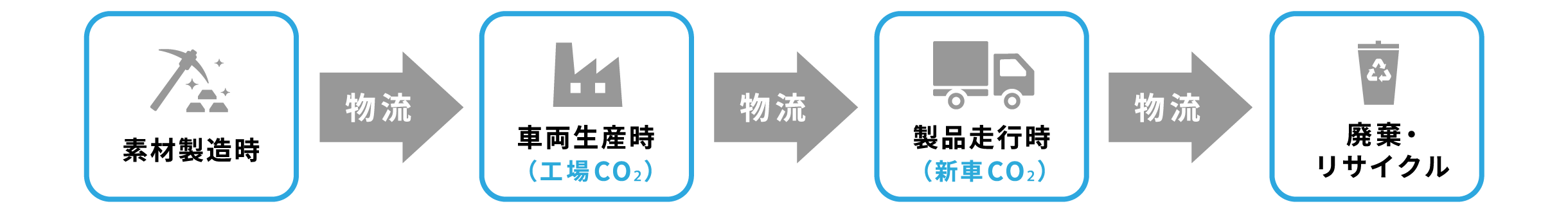

гғҲгғ©гғғгӮҜгӮ„гғҗгӮ№гҒҜгҖҒиЈҪе“ҒгҒ®иө°иЎҢжҷӮгӮ„е·Ҙе ҙгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢи»ҠдёЎз”ҹз”ЈжҷӮгҒҜгӮӮгҒЎгӮҚгӮ“гҒ®гҒ“гҒЁгҖҒзҙ жқҗиЈҪйҖ гҒӢгӮүе»ғжЈ„гғ»гғӘгӮөгӮӨгӮҜгғ«гҒҫгҒ§гҖҒиЈҪе“Ғгғ©гӮӨгғ•гӮөгӮӨгӮҜгғ«е…ЁеҲҶйҮҺгҒ§ең°зҗғжё©жҡ–еҢ–гҒ®дёҖеӣ гҒ§гҒӮгӮӢCO2гӮ’жҺ’еҮәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮж—ҘйҮҺгӮ°гғ«гғјгғ—гҒ§гҒҜгҖҒгҖҢCO2жҺ’еҮәгӮјгғӯгҖҚгӮ’иҝҪжұӮгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгӮөгғ—гғ©гӮӨгғҒгӮ§гғјгғіе…ЁдҪ“гҒ§гҒ®з’°еўғиІ иҚ·гӮ’еҫ№еә•зҡ„гҒ«дҪҺжёӣгҒ—гҖҒең°зҗғжё©жҡ–еҢ–йҳІжӯўгҒ«иІўзҢ®гҒ—гҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

гӮҝгғјгӮІгғғгғҲ

и»ҠгҒ®гғ©гӮӨгғ•гӮөгӮӨгӮҜгғ« пҪһиЈҪе“ҒдҪңгӮҠгҒӢгӮүе»ғжЈ„гҒҫгҒ§пҪһ CO2жҺ’еҮәйҮҸгӮјгғӯ

дё»гҒӘеҸ–гӮҠзө„гҒҝ

гғ©гӮӨгғ•гӮөгӮӨгӮҜгғ«

гҖҢзҙ жқҗиЈҪйҖ гҖҚеҲҶйҮҺ

зҙ жқҗиЈҪйҖ жҷӮгҒ®CO2еүҠжёӣгӮ’еӣігӮӢгҒ№гҒҸгҖҒжқҗж–ҷдҪҝз”ЁйҮҸгӮ„йғЁе“ҒзӮ№ж•°иҮӘдҪ“гҒ®еүҠжёӣгҒ«еҠӘгӮҒгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹйғЁе“ҒиЈҪйҖ жҷӮгҒ®CO2жҺ’еҮәеүҠжёӣгҒ«з№ӢгҒ’гӮӢгҒ№гҒҸгҖҒиЈҪе“Ғй–Ӣзҷәж®өйҡҺгҒ§з’°еўғгҒ«е„ӘгҒ—гҒ„зҙ жқҗгӮ’йҒёжҠһгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

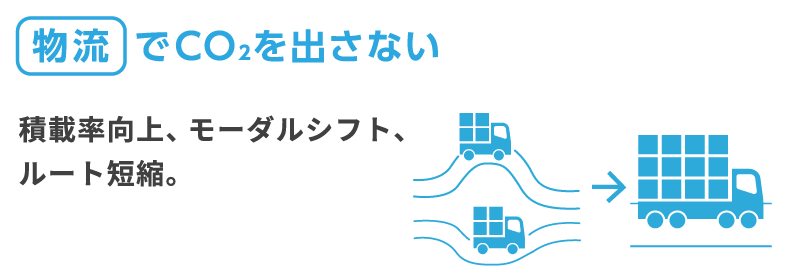

гҖҢзү©жөҒгҖҚеҲҶйҮҺ

иЈҪе“Ғгғ©гӮӨгғ•гӮөгӮӨгӮҜгғ«гҒ®еҗ„гӮ№гғҶгғғгғ—гӮ’з№ӢгҒҗгҖҢзү©жөҒгҖҚж®өйҡҺгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒCO2жҺ’еҮәйҮҸгҒ®еүҠжёӣгҒ«еҠӘгӮҒгҒҫгҒҷгҖӮгҖҢе•Ҷз”Ёи»ҠгғЎгғјгӮ«гғјгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒдәәгғ»зү©гҒ®з§»еӢ•гӮ’ж”ҜгҒҲгӮӢзү©жөҒи»ҠдёЎгӮ’ж¬Ўдё–д»Ји»Ҡгғ»дҪҺзҮғиІ»и»ҠгҒ«зҪ®гҒҚжҸӣгҒҲгҒҰгҒ„гҒҸгҒ“гҒЁгҒЁеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰгҖҒгҖҢиҚ·дё»гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰзү©жөҒжҘӯиҖ…гҒЁйҖЈжҗәгҒ—гҖҒз©ҚијүзҺҮеҗ‘дёҠгӮ„гғўгғјгғҖгғ«гӮ·гғ•гғҲгҖҒзү©жөҒгғ«гғјгғҲзҹӯзё®гҒӘгҒ©гҒ«гӮӮеҸ–гӮҠзө„гҒҝгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҫгҒҹдёӯй•·жңҹзҡ„гҒ«гҒҜгҖҒй«ҳйҖҹйҒ“и·Ҝж•ҙеӮҷгҖҒдҝЎеҸ·еҜҫзӯ–гҒӘгҒ©гҒ®дәӨйҖҡжөҒеҜҫзӯ–гӮ„гҖҒи»Ҡй«ҳгҖҒгғ•гғ«гғҲгғ¬гғјгғ©гғје…Ёй•·гҒ®иҰҸеҲ¶з·©е’ҢгҒӘгҒ©гҖҒиЎҢж”ҝгҒЁйҖЈжҗәгҒ—гҒҹйҒ“и·ҜдәӨйҖҡгӮ»гӮҜгӮҝгғјгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢз·ҸеҗҲзҡ„гҒӘеҜҫзӯ–гҒ«гӮӮз©ҚжҘөзҡ„гҒ«еҸӮз”»гҒ—гҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҢе•Ҷз”Ёи»ҠгғЎгғјгӮ«гғјгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еҸ–гӮҠзө„гҒҝ

гҖҢиҚ·дё»гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еҸ–гӮҠзө„гҒҝ

дәӨйҖҡгӮ»гӮҜгӮҝгғјгҒ®з·ҸеҗҲзҡ„еҜҫзӯ–

гҖҢе»ғжЈ„гғ»гғӘгӮөгӮӨгӮҜгғ«гҖҚеҲҶйҮҺ

и»ҠдёЎе»ғжЈ„жҷӮгӮ„гҖҒгғӘгӮөгӮӨгӮҜгғ«жҷӮгҒ®CO2жҺ’еҮәйҮҸеүҠжёӣгҒ«з№ӢгҒҢгӮӢгғҗгӮӨгӮӘжқҗгҖҒгғӘгӮөгӮӨгӮҜгғ«жқҗгҒӘгҒ©гҒ®зҙ жқҗгӮ’з©ҚжҘөе°Һе…ҘгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҫгҒҹдёҰиЎҢгҒ—гҒҰгҖҒгҖҢи§ЈдҪ“гҒ—гӮ„гҒҷгҒҸгҖҒгғӘгӮөгӮӨгӮҜгғ«гҒ—гӮ„гҒҷгҒ„гҖҚиЈҪе“ҒгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҖҒи§ЈдҪ“жҘӯиҖ…гҒЁйҖЈжҗәгҒ—гҖҒгғӢгғјгӮәгӮ’иҒһгҒҚгҒӮгҒ’гҒӘгҒҢгӮүгҖҒжҳ“и§ЈдҪ“иЁӯиЁҲгӮ’иҝҪжұӮгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

е·Ҙе ҙCO2гӮјгғӯгғҒгғЈгғ¬гғігӮё

![]()

иЈҪе“ҒгӮ’з”ҹз”ЈгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«гӮӮеҗ„дәӢжҘӯжүҖгҒӢгӮүCO2гҒҢжҺ’еҮәгҒ•гӮҢгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒең°зҗғжё©жҡ–еҢ–гӮ’жҠ‘гҒҲгӮӢгҒ«гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гҖҢе·Ҙе ҙCO2гҖҚеүҠжёӣеҸ–гӮҠзө„гҒҝгӮӮдёҚеҸҜж¬ гҒ§гҒҷгҖӮ

ж—ҘйҮҺгӮ°гғ«гғјгғ—гҒ§гҒҜгҖҒз”ҹз”ЈзҸҫе ҙгҒ®гҖҢж—Ҙеёёж”№е–„гҖҚгӮ„гҖҢйқ©ж–°жҠҖиЎ“гҒ®е°Һе…ҘгҖҚгӮ’йҖІгӮҒгӮӢгҒ»гҒӢгҖҒеҶҚз”ҹеҸҜиғҪгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјгҒ®з©ҚжҘөеҲ©з”ЁгӮӮдёҰиЎҢгҒ—гҒҰйҖІгӮҒгҖҒгҖҢе·Ҙе ҙCO2гӮјгғӯгҖҚгҒ«гғҒгғЈгғ¬гғігӮёгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гӮҝгғјгӮІгғғгғҲ

и»ҠгӮ’гҒӨгҒҸгӮӢе·Ҙе ҙгҒ§CO2жҺ’еҮәйҮҸгӮјгғӯ

дё»гҒӘеҸ–гӮҠзө„гҒҝ

ж—Ҙеёёж”№е–„

з”ҹз”ЈзҸҫе ҙгҒ§ж—Ҙй ғеҸ–гӮҠзө„гӮ“гҒ§гҒ„гӮӢж—Ҙеёёж”№е–„гӮ’еҠ йҖҹгҒ•гҒӣгҖҒеҗ„е·ҘзЁӢгҒ«жҪңгӮҖгғ гғӘгғ»гғ гғҖгғ»гғ гғ©гӮ’еҫ№еә•зҡ„гҒ«ж’Іж»…гҒ—гҖҒгҒқгҒ“гҒ«гҒӢгҒӢгӮӢеҠ е·ҘжҷӮй–“гҖҒе·ҘзЁӢж•°гҖҒеҠ е·Ҙгғ©гӮӨгғій•·гҒӘгҒ©гӮ’еүҠжёӣгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒе·ҘзЁӢгҒ®гҖҢгӮ·гғігғ—гғ«еҢ–гҖҚгҖҒгҖҢгӮ№гғӘгғ еҢ–гҖҚгӮ’йҖІгӮҒгҒҫгҒҷгҖӮ

йқ©ж–°жҠҖиЎ“гҒ®е°Һе…Ҙ

з”ҹз”ЈзҸҫе ҙгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰIoTжҠҖиЎ“зӯүгҒ®йқ©ж–°жҠҖиЎ“гӮ’з©ҚжҘөе°Һе…ҘгҒ—гҖҒз”ҹз”ЈгҒ®гҖҢиҮӘеӢ•еҢ–гҖҚгӮ’еӣігӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҢеҠ№зҺҮеҢ–гҖҚгӮ’иҝҪеҸҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒеҗ„е·ҘзЁӢгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢCO2жҺ’еҮәйҮҸеүҠжёӣгӮ’йҖІгӮҒгҒҫгҒҷгҖӮ

еҶҚз”ҹеҸҜиғҪгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјгҒ®з©ҚжҘөеҲ©з”Ё

ж—ҘйҮҺгӮ°гғ«гғјгғ—гҒ§гҒҜгҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§з”ҹз”ЈдәӢжҘӯжүҖгӮ’дёӯеҝғгҒ«еӨӘйҷҪе…үзҷәйӣ»гҒ«д»ЈиЎЁгҒ•гӮҢгӮӢеҶҚз”ҹеҸҜиғҪгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјгӮ’е°Һе…ҘгҒ—гҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ

д»ҠеҫҢгҒқгҒ®е°Һе…ҘйҖҹеәҰгӮ’еҠ йҖҹгҒ•гҒӣгҖҒеҗ„е·ҘзЁӢгҒ§дҪҝз”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјгӮ’еҶҚз”ҹеҸҜиғҪгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјгҒ§иі„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒз’°еўғгҒ«гӮ„гҒ•гҒ—гҒ„гӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјеҲ©з”Ёеҫ№еә•гӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

ж°ҙз’°еўғгӮӨгғігғ‘гӮҜгғҲжңҖе°ҸеҢ–гғҒгғЈгғ¬гғігӮё

![]()

дё–з•Ңз·ҸдәәеҸЈгҒ®20пј…гҒ«гҒӮгҒҹгӮӢзҙ„12е„„дәәгҒҢе®үе…ЁгҒ«ж°ҙиіҮжәҗгӮ’еҲ©з”ЁгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„дёӯпјҲз’°еўғзңҒHPгӮҲгӮҠпјүгҖҒд»ҠеҫҢгҒ®дәәеҸЈеў—еҠ гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгҒ•гӮүгҒ«ж°ҙдёҚи¶ігҒҢжӢЎеӨ§гҒҷгӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ

ж—ҘйҮҺгӮ°гғ«гғјгғ—гҒ§гҒҜгҖҒж°ҙдҪҝз”ЁгҒ®еүҠжёӣгӮ’еӣігӮӢгҒЁеҗҢжҷӮгҒ«гҖҒеҗ„дәӢжҘӯжүҖгҒӢгӮүиҮӘ然гҒ«йӮ„гҒҷйҡӣгҒ®жҺ’ж°ҙгҒ®еҫ№еә•жө„еҢ–гӮ’йҖІгӮҒгҖҒж°ҙиіҮжәҗе•ҸйЎҢгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒең°еҹҹгҒЁдёҖз·’гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰеҸ–гӮҠзө„гҒҝгҒҫгҒҷгҖӮ

гӮҝгғјгӮІгғғгғҲ

еҗ„дәӢжҘӯжүҖгҒ§ж°ҙгҒ®дҪҝз”ЁжңҖе°ҸеҢ– жҺ’ж°ҙгҒ®жө„еҢ–

дё»гҒӘеҸ–гӮҠзө„гҒҝ

гҖҢйҮҸгҖҚпјҡдҪҝгҒҶж°ҙгҒҜе°‘гҒӘгҒҸ

ж°ҙиіҮжәҗгҒ®з”ЁйҖ”гҒ®еӨ§еҚҠгӮ’еҚ гӮҒгӮӢе·ҘжҘӯз”Ёж°ҙгӮ’еүҠжёӣгҒҷгҒ№гҒҸгҖҒжҺ’ж°ҙгҒ®еӣһеҸҺгҒҠгӮҲгҒіеҶҚеҲ©з”ЁеҢ–гӮ’йҖІгӮҒгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒйӣЁж°ҙгӮ’з©ҚжҘөзҡ„гҒ«еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒж•·ең°еҶ…гҒ«иІҜз•ҷгғ”гғғгғҲгӮ’иЁӯгҒ‘гҖҒжӣҙгҒӘгӮӢе·ҘжҘӯз”Ёж°ҙгҒ®ж–°иҰҸжҠ•е…ҘйҮҸеүҠжёӣгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒ•гӮүгҒ«з”ҹжҙ»з”Ёж°ҙгӮӮеүҠжёӣгӮ’еӣігӮӢгҒ№гҒҸгҖҒйЈҹе ӮгҖҒгғҲгӮӨгғ¬гҖҒжүӢжҙ—гҒ„е ҙгҒӘгҒ©гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиЁӯеӮҷеҜҫзӯ–пјҲзҜҖж°ҙеһӢйЈҹжҙ—еҷЁгҖҒзҜҖж°ҙгӮігғһгҒӘгҒ©пјүгӮ„зҜҖж°ҙе•“и’ҷжҙ»еӢ•гӮ’еҫ№еә•гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гҖҢиіӘгҖҚпјҡйӮ„гҒҷж°ҙгҒҜгҒҚгӮҢгҒ„гҒ«

ж—ҘйҮҺгӮ°гғ«гғјгғ—гҒ§гҒҜеҗ„дәӢжҘӯжүҖгҒ®жҺ’ж°ҙеҮҰзҗҶе ҙгҒҠгӮҲгҒіжҺ’ж°ҙжө„еҢ–иЁӯеӮҷгҒ®йҒӢз”Ёеҹәжә–гӮ’еҺіж јеҢ–гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒжҺ’ж°ҙгҒ®еҫ№еә•жө„еҢ–гӮ’жҺЁйҖІгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҫгҒҹеҗҢжҷӮгҒ«ж¶Ізү©жјҸжҙ©гғӘгӮ№гӮҜгӮ’еҫ№еә•зҡ„гҒ«дҪҺжёӣгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒжҺ’ж°ҙгҒ®ж°ҙиіӘжӮӘеҢ–гҒ®жңӘ然йҳІжӯўгӮ’еӣігӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

е»ғжЈ„зү©гӮјгғӯгғҒгғЈгғ¬гғігӮё

![]()

дё–з•ҢдәәеҸЈгҒҜеў—еҠ гҒ—гҖҒзөҢжёҲзҷәеұ•гҒ«гӮҲгӮӢиіҮжәҗжһҜжёҮгҒ®гғӘгӮ№гӮҜгҒҜе№ҙгҖ…й«ҳгҒҫгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹеӨ§йҮҸж¶ҲиІ»зӨҫдјҡгҒ®еүҜз”Јзү©гҒЁгҒӘгӮӢе»ғжЈ„зү©гӮӮеў—еҠ гӮ’з¶ҡгҒ‘гҖҒгҒ“гҒ®гҒҫгҒҫгҒ§гҒҜйҒ©жӯЈгҒӘеҮҰзҗҶгҒҢиҝҪгҒ„гҒӨгҒӢгҒҡгҒ«гҖҒж·ұеҲ»гҒӘз’°еўғжұҡжҹ“гҒёгҒЁз№ӢгҒҢгӮҠгҒӢгҒӯгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ

ж—ҘйҮҺгӮ°гғ«гғјгғ—гҒ§гҒҜгҖҢе»ғжЈ„зү©гӮјгғӯгғҒгғЈгғ¬гғігӮёгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶй«ҳгҒ„зӣ®жЁҷгӮ’иЁӯгҒ‘гҖҒе»ғжЈ„зү©дҪҺжёӣгҒ«еҗ‘гҒ‘гҒҹеҸ–гӮҠзө„гҒҝгӮ’йҖІгӮҒгӮӢгҒ®гҒЁдёҰиЎҢгҒ—гҖҒиіҮжәҗеҲ©з”ЁеҠ№зҺҮеҢ–гҒ«еҫ№еә•зҡ„гҒ«еҸ–гӮҠзө„гҒҝгҖҒе°ҶжқҘзҡ„гҒӘз’°еўғжұҡжҹ“йҳІжӯўгӮ’еӣігӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гӮҝгғјгӮІгғғгғҲ

еҗ„дәӢжҘӯжүҖгҒ§жҢҒз¶ҡеҸҜиғҪгҒӘиіҮжәҗеҲ©з”Ёе»ғжЈ„зү©гӮјгғӯ

дё»гҒӘеҸ–гӮҠзө„гҒҝ

е»ғжЈ„зү©дҪҺжёӣ

и»ҠдёЎгӮ’иЈҪйҖ гҒҷгӮӢйҡӣгҒ«жҺ’еҮәгҒ•гӮҢгӮӢе»ғжЈ„зү©гҒ®еүҠжёӣгӮ’еӣігӮӢгҒҹгӮҒгҖҒ3RпјҲReduceгҖҒReuseгҖҒRecycleпјүгӮ’йҖІгӮҒгҖҒе»ғжЈ„зү©гҒ®гҖҢжёӣе®№еҢ–гҖҚгҖҒгҖҢеҶҚеҲ©з”ЁеҢ–гҖҚгҖҒгҖҢгғӘгӮөгӮӨгӮҜгғ«еҢ–гҖҚгӮ’гӮ°гғ«гғјгғ—еҗ„зӨҫгҖҒеҸ–еј•е…ҲгҒӘгҒ©гҒЁйҖЈжҗәгҒ—гҖҒиҝҪжұӮгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

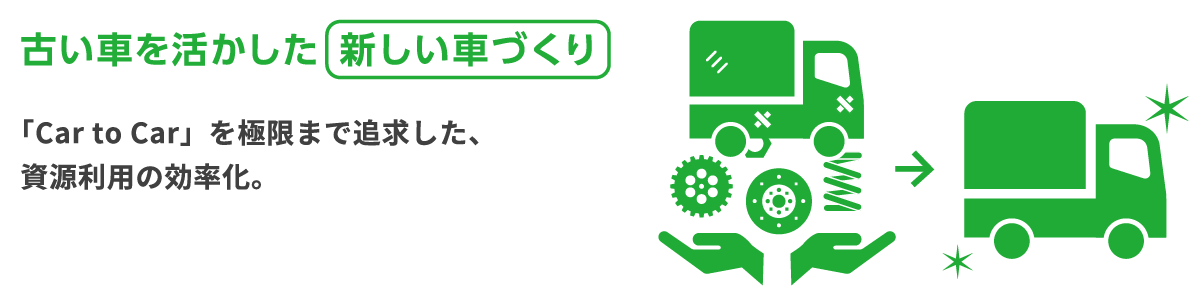

иіҮжәҗеҲ©з”ЁеҠ№зҺҮеҢ–

гғҗгғғгғҶгғӘгғјгҖҒгғўгғјгӮҝгғјгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеҗ„йғЁе“ҒгҒ«гҒҜгҖҒгғ¬гӮўгғЎгӮҝгғ«гӮ„гҒқгҒ®д»–иІҙйҮ‘еұһйЎһгҒ«д»ЈиЎЁгҒ•гӮҢгӮӢеӨ©з„¶иіҮжәҗгҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

ж—ҘйҮҺгӮ°гғ«гғјгғ—гҒҜгҒқгӮҢгӮүеӨ©з„¶иіҮжәҗгӮ’еҗ«гӮҒгҖҒе»ғжЈ„гҒ•гӮҢгӮӢи»ҠдёЎгҒӢгӮүе°‘гҒ—гҒ§гӮӮеӨҡгҒҸгҒ®иіҮжәҗгӮ’еҸ–гӮҠеҮәгҒ—гҖҒж–°гҒ—гҒҸиЈҪйҖ гҒҷгӮӢи»ҠдёЎгҒ«жҙ»з”ЁгҒҷгӮӢгҖҢCar to CarгҖҚгӮ’жҘөйҷҗгҒҫгҒ§иҝҪжұӮгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒж–°иҰҸиіҮжәҗжҠ•е…ҘйҮҸеүҠжёӣгҒ«еҸ–гӮҠзө„гҒҝгҒҫгҒҷгҖӮ

з”ҹзү©еӨҡж§ҳжҖ§гӮӨгғігғ‘гӮҜгғҲжңҖе°ҸеҢ–гғҒгғЈгғ¬гғігӮё

![]()

иҝ‘е№ҙгҖҒдё–з•ҢдёӯгҒ®з”ҹзү©еӨҡж§ҳжҖ§гҒҜжҖҘйҖҹгҒ«еӨұгӮҸгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒдҫӢгҒҲгҒ°йҮҺз”ҹеӢ•жӨҚзү©гҒ®зө¶ж»…гӮ№гғ”гғјгғүгӮ’дҫӢгҒ«гҒЁгӮӢгҒЁгҖҒ7еҲҶй–“гҒ§пј‘зЁ®зө¶ж»…гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгӮӮиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷпјҲз’°еўғзңҒHPгӮҲгӮҠпјүгҖӮж—ҘйҮҺгӮ°гғ«гғјгғ—гҒҜгҖҒгҒқгӮҢгӮүз”ҹзү©еӨҡж§ҳжҖ§гҒӢгӮүиЁҲгӮҠзҹҘгӮҢгҒӘгҒ„гҖҢжҒ©жҒөгҖҚгӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒеҗҢжҷӮгҒ«гҖҢеҪұйҹҝгҖҚгӮ’дёҺгҒҲгҒӨгҒӨгҖҒдәӢжҘӯгӮ’еұ•й–ӢгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

з§ҒгҒҹгҒЎгҒ®дәӢжҘӯгҒҢз”ҹзү©еӨҡж§ҳжҖ§гҒ«дёҺгҒҲгӮӢгӮӨгғігғ‘гӮҜгғҲгӮ’жҘөйҷҗгҒҫгҒ§дҪҺжёӣгҒ—гҖҒдәәгҒЁиҮӘ然гҒҢе…ұз”ҹгҒҷгӮӢжңӘжқҘгҒҘгҒҸгӮҠгҒ«гғҒгғЈгғ¬гғігӮёгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ

гӮҝгғјгӮІгғғгғҲ

дәәгҒЁиҮӘ然гҒҢе…ұз”ҹгҒҷгӮӢжңӘжқҘ

дё»гҒӘеҸ–гӮҠзө„гҒҝ

ең°еҹҹгҒ®гӮӨгғігғ‘гӮҜгғҲдҪҺжёӣпјҡз”ҹзү©еӨҡж§ҳжҖ§гӮ’гҒҫгӮӮгӮӢ

ж—ҘйҮҺгӮ°гғ«гғјгғ—гҒ§гҒҜгҖҒеҗ„ең°еҹҹеӣәжңүгҒ®зү№жҖ§гҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҖҒеёҢе°‘еӢ•жӨҚзү©гҒҠгӮҲгҒіеңЁжқҘеӢ•жӨҚзү©гӮ’дҝқе…ЁгҒ—гҖҒз”ҹж…Ӣзі»гҒ«еҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгӮӢеӨ–жқҘзЁ®гҒ®й§ҶйҷӨгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒең°еҹҹеӣәжңүгҒ®з”ҹзү©еӨҡж§ҳжҖ§гӮ’е®ҲгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҫгҒҹең°еҹҹзү№жҖ§гӮ’й…Қж…®гҒ—гҒҹдёҠгҒ§жӨҚжЁ№гҖҒгғ“гӮӘгғҲгғјгғ—йҖ жҲҗзӯүгӮ’з©ҚжҘөзҡ„гҒ«иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®дәӢжҘӯжүҖе‘Ёиҫәең°еҹҹгҒ®з”ҹж…Ӣзі»гҒ«йҖЈз¶ҡжҖ§гӮ’жҢҒгҒҹгҒӣгҖҒгҖҢз”ҹж…Ӣзі»гғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҖҚгҒ®йҖ жҲҗгҒ«иІўзҢ®гҒ—гҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

жңӘжқҘгҒ®гӮӨгғігғ‘гӮҜгғҲдҪҺжёӣпјҡдәәгӮ’гҒӨгҒҸгӮҠгҖҒијӘгӮ’гҒӨгҒҸгӮӢ

з”ҹзү©еӨҡж§ҳжҖ§дҝқе…ЁгҒҜзҸҫеңЁгҒ«йҷҗгҒЈгҒҹе•ҸйЎҢгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒй•·жңҹзҡ„иҰ–зӮ№гҒ§гҒ®еҸ–гӮҠзө„гҒҝгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒж¬Ўдё–д»ЈгӮ’жӢ…гҒҶең°еҹҹгҒ®еӯҗдҫӣгҒҹгҒЎгҒ«гӮӮй–ўеҝғгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгӮӮгӮүгҒҶгҒ№гҒҸгҖҒз”ҹзү©еӨҡж§ҳжҖ§ж•ҷиӮІгӮ„й–ўйҖЈгӮӨгғҷгғігғҲгӮ’з©ҚжҘөй–ӢеӮ¬гҒ—гҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒең°еҹҹдҪҸж°‘гӮ„иЎҢж”ҝгҖҒй–ўйҖЈеӣЈдҪ“гҒЁгҒ®еҜҫи©ұгҖҒйҖЈжҗәгҖҒгҒ•гӮүгҒ«е‘Ёиҫәз”ҹзү©еӨҡж§ҳжҖ§й–ўйҖЈжҙ»еӢ•гҒёгҒ®еҠ©жҲҗгӮ’йҖІгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒең°еҹҹзү№жҖ§гҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҖҒең°еҹҹе…ЁдҪ“гҒ§еҸ–гӮҠзө„гӮҖдҪ“еҲ¶ж§ӢзҜүгӮ’еӣігҒЈгҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ

ж—ҘйҮҺз’°еўғгғҒгғЈгғ¬гғігӮё2050гҖҖпҪһиұҠгҒӢгҒ§дҪҸгҒҝгӮҲгҒ„дё–з•ҢгҒЁжңӘжқҘгӮ’ж¬ЎгҒ®дё–д»ЈгҒ«гҒӨгҒӘгҒҗгҒҹгӮҒгҒ«пҪһ