文・山下 剛

菅原義正は偉大なラリーストだ。1万キロにおよぶ荒野や砂漠をおよそ2週間で走破する、世界でもっとも苛酷なダカールラリーに毎年出場することはただでさえ困難である。それを30年以上途切れることなく続けていることはもはや超人的だが、さらに驚かされるのは、菅原が77歳を迎えたという事実だ。そのダカールラリーについて尋ねると、菅原はこう答えた。「ゴールはスタートなんです」

つまりこういうことだ。無事にゴールを迎えてラリーが終わったそのときから、次のラリーに向けた準備をはじめることになる。菅原にとって1年という時間はラリーを軸にまわっているのだ。

「スタートラインに並んだ段階で、ラリーはほとんど終わっているね。レースを走るのはエピローグみたいなもの。並んでから頑張ってもダメなんだよ」ダカールラリーに36回連続出場の記録を持つ菅原が語るからこそ、この言葉には意味があり、力がある。おそらくこれは菅原の習い性だろう。幼い頃から他人がやらないこと、実現がむずかしいことに立ち向かい、何度も繰り返し挑むことで成功を収めてきた。

この成功が菅原の原体験だ。このとき菅原は6歳。不可能と思えることも、成功を急がずに小さな努力を積み重ねていけば成功へつながることを知った。

「一人っ子だったから一人遊びに夢中になったということもありますけど、父の影響も大きいでしょうね」菅原の父は、炭鉱夫にはじまり市電の運転手、刑務官、警察官を務め、戦後になって石鹸工場を設立して財を成した後に金融業へ転業した、商才あふれる人物だ。

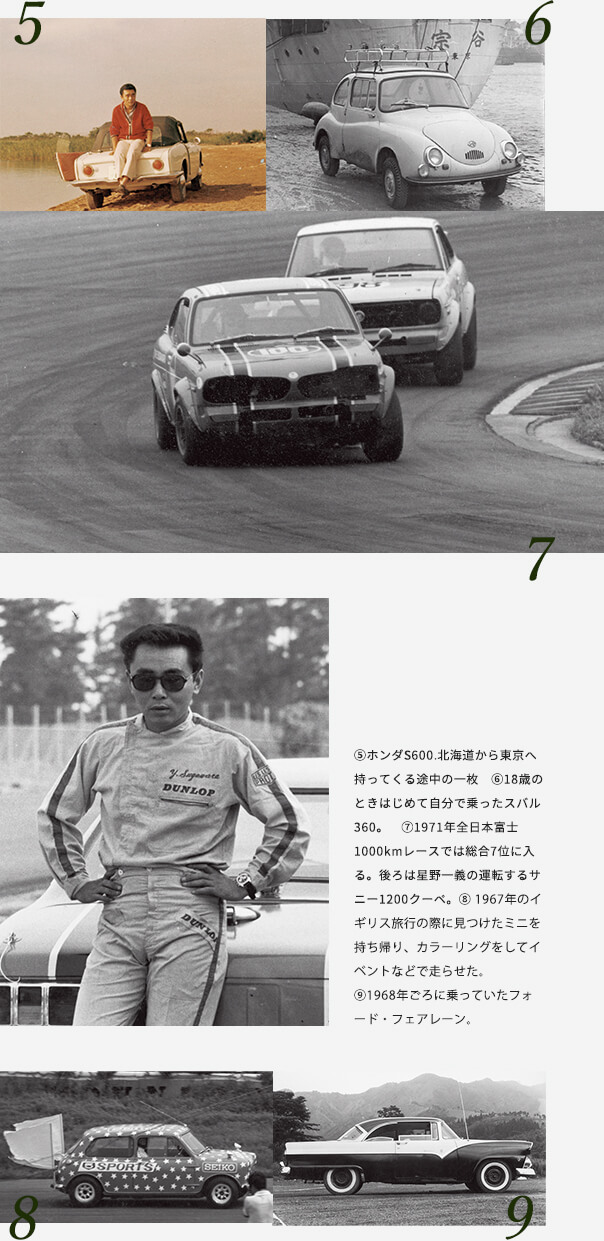

「父は努力家でした。とてもしっかりと仕事をする人で、その姿を小さい頃からずっとそばで見てましたから、なんでも一所懸命に、真面目にやることが当たり前だと思ってきました。クルマとバイクを好きになったのも、やはり父の影響でしょうね」物心ついたときからクルマとバイクがそばにあり、高校在学中に軽免許、小型四輪、自動二輪、自動三輪、そして普通免許と5種類の運転免許を取得するほどのめり込んでいた。通学もクルマかバイクだったし、小樽から函館まで走ったこともあった。父から遠乗りを禁じられると小樽商大のグラウンドにスコップを持ち込んでオフロードコースを作って走った。

「血、でしょうね」菅原はそうつぶやく。菅原の長男・義治はGKダイナミックスを牽引する工業デザイナーである。次男・照仁は父と同じく日野のトラックをダカールラリーで走らせるドライバーだ。菅原が父から受け継いだ努力気質とクルマに対する情熱はこの二人にも脈々と流れている。

大学では自動車部に在籍し、運転大会、整備大会、そしてラリーに参加した。ラリーには運転と整備のどちらも必須で、いわば総合力を競うものであることに加えて、北海道から上京してきた菅原にとって日本各地の景色を見られることも魅力だった。

「区間ごとに走行速度が指定されていて、机上で計算したタイムより速くても遅くてもだめ。頭の上の赤い点を追っかけていくんだけど、交差点で止まっちゃうと赤い点がスーッと前に行っちゃうんだよ」赤い点とは、菅原が計算してはじき出した、理想タイムの走行軌跡を辿る架空の点だ。つまり想像の産物だが、ラリーの現場では今なお菅原を導いているのだという。

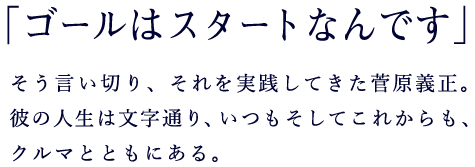

大学を卒業するとホンダ・S600を購入し、自動車雑誌が主催したコンバインドラリーに出場したことがきっかけで、菅原はサーキットレースに参戦するようになる。

「オープン1週間前の船橋サーキットでレースをした後、福島・安達太良山までラリーをして、最後はゲレンデでヒルクライムをする自動車レースでした。大学でずっとやっていたからラリーで成績を稼げると思っていたのですが、終わってみたらサーキットが3位、ラリーが6位、ヒルクライムが2位でした」翌年、菅原はプロの登竜門的レース「日刊スポーツ ジュニアチャンピオン自動車レース」に参戦する。

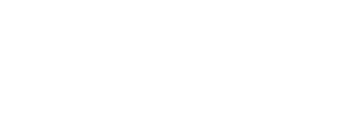

「初めはS600でやっててね。クラスは違ったけど、生沢徹や浮谷東次郎なんかもいましたよ。エンジンは東京に出てきたばかりのヨシムラにチューニングしてもらって、ヨシムラのおやじさんにはそれからずっと世話になりました」翌々年からは車両をミニクーパーSに替え、全日本レーシングドライバー選手権に参戦して鈴鹿、船橋、富士を転戦。常に上位を走り、多くの勝利を獲得したばかりか、ときに上位クラスのスカイラインを追い抜いてゴールする菅原の走りは多くのレースファンを魅了した。

「北海道で砂利道や雪道を走ってたから、横滑りに対する感覚に慣れてるんです。人間って前後方向の感覚は鋭いけれど、左右方向に対する防備は弱いんですね」タイヤの限界ぎりぎりを感じ取ってコーナーを駆け抜ける。それが菅原の強さであり速さだった。

しかし職業レーサーではない菅原は、ワークスチームの、資金力に物を言わせた開発力の前に辛酸を嘗めつづけていた。全日本ドライバーズ選手権T1クラスの年間成績(’67~’69)は3年連続2位で、トヨタのワークスチームに勝てなかったのだ。

「ワークスに勝つことを目標に、ゼロファイターズカークラブというプライベータ―の集まりに入って副会長を務めたりして頑張ってました。ボティを軽量化するために塗装を剥がしたりもしたけど、ワークスは専用の軽いボディを使ってましたからね。敵わなかった」そうは言うものの、菅原が勝てなかったのはトヨタだけで、他のワークスチームよりも上位のリザルトを残し、プライベータ―の実力と意地を示している。しかしそんな中、レース主催者がワークスチームに有利な判定を下したことなどもあり、菅原はサーキットレースと距離をおくようになっていく。

そうしてクルマから遠ざかると菅原は再びバイクに乗るようになり、生沢徹や浅賀敏則らと「チーム子連れ狼」なるクラブを作る。仲間たちとモトクロスやツーリング、キャンプを楽しみながら、菅原は新たなチャレンジをはじめた。バイクによる富士山登頂だ。

「いろんなルートで走ったし、バイクもいろいろ変えた。ホンダのダックスなんかでもやりました。でも乗ったままじゃないとダメですからね。足を着いたらダメ。ようやく登れたのは10年目でした」酸素が薄いことや路面がザクザクの火山灰のため、バイクを一度止めてしまうともう上がれない。つづら折れのターンを速度を落とさず曲がるのがむずかしかった。

「その頃にパリダカを知って、出場してみたいと思っていたんです。富士山登頂はその弾みをつけてくれましたし、いざ初めてパリダカに出場したときには、俺は富士山に登った男なんだと心の支えにもなりました」富士山登頂の3年前、菅原はホンダ・アクティを3台連ね、パキスタンのカラチからポルトガルのリスボンまでを走破している。今となっては通過も困難なエリアを含む14ヵ国、2万キロにおよぶ4ヵ月の旅ではルートの選定や旅程の計画から携わった。いくつもの砂漠と荒野、国境を越え、異文化に触れる面白さと難しさを味わった。

また、サハラ砂漠を横断する堀ひろ子のチームにカメラマンとして同行し、サポートカーを走らせた。このときに通過したおよそ800キロ続く無給油区間はパリダカと重複するルートで、そこを走ったことが菅原のなかでふつふつと湧き上がっていたパリダカ出場の思いを実現へと駆り立てた。

「これなら行けるぞ、と思ったんです。富士山登頂、カラチからリスボンへの旅、サハラ横断でやってきたことがパリダカにつながった。でも、資金が足りなくて四輪では出られなくてオートバイで出たんです」

初めてのパリダカは菅原にとって試練だったといえる。レギュレーションをしっかりと理解できていなかったために疲労困憊したし、フランス語もわからなかった。ヒアリングができないからと自分のゼッケン36の発音“トラントシス”をタンクに書いたはいいが、それでもアナウンスを聞き逃した。

「まずは10年やろうと決めました。納得してパリダカを走れるまでにはそのくらいかかるだろう、と」翌年もバイクで出場したがまたもリタイア。3回目からは三菱の協力を得て、ナビゲーターとしてパジェロに乗って四輪クラスに参戦したがまたもリタイア。ドライバーとして出場した4回目の挑戦で菅原は見事にダカールまで完走して総合33位、マラソンクラス5位のリザルトを記録した。

そして10年目、前年からパリダカに参戦しはじめた日野自動車から声が掛かり、菅原はトラックで走ることになる。

「ちょうど10年。これで二輪、四輪、トラックの3部門に出場したことになるし、この大会を最後に辞めようと思ってました。そうしたらトラックがおもしろくてね」プロローグを2位で走った菅原は、SSでも敢闘な走りを見せ、南アフリカ付近の山中にあるSSで強豪のレーシングカミオンたちを押さえつけて見事にトップを獲得する。これによって菅原はパリダカに新たな意義を見つけ、日野自動車も菅原の経験と手腕を求めた。

それから27年。経済情勢などの影響でチームはワークス体制だったりプライベータ―だったりしたものの、菅原と日野自動車は共に手を組み、パリダカを走ってきた。競技の舞台がアフリカから南米に移ってもそれは変わらず、HINOチームスガワラは“リトルモンスター”として恐れられ、菅原は唯一無二のドライバーとして、ダカールラリーに欠かせない存在となった。

「ここまで続けてこられたのは家族とスポンサーのおかげ。本当にありがたいことです」そう言った後に菅原は「怖がりで慎重な性格だからやってこられた」と続けた。

2019年、77歳を迎えた菅原のダカールラリー連続出場記録は36回となった。この他に“ラリーモンゴリア”や国内のラリー“北海道4デイズ”“ツール・ド・ブルー・アイランド”などでも訓練を兼ね、今なお積極的な姿勢を崩さずバイクやクルマで出場している。

© 2017 Resonance Inc. All Rights Reserved.